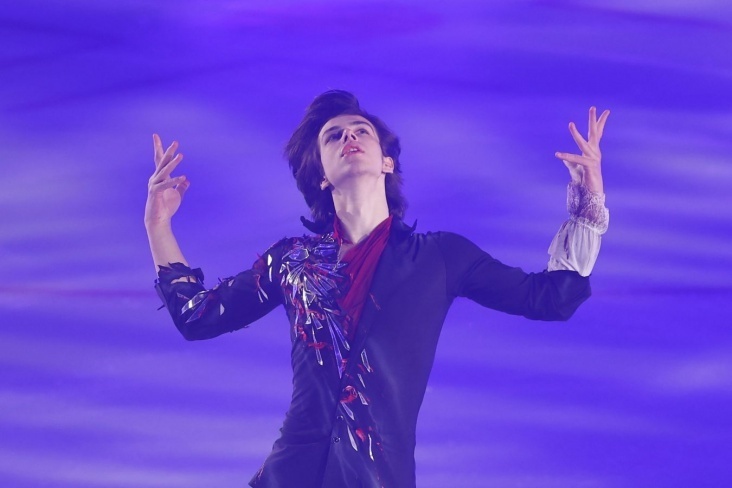

В северной столице России состоялся чемпионат по фигурному катанию. Чемпионом у мужчин стал Пётр Гуменник, хотя после короткой он был только третьим. Однако фигурист смог оторваться после произвольной программы. Суммарно набрал 295,64 балла. Сам он доволен собственным прокатом. Отметил, что получил эмоциональный подъём от исполнения прыжков на высоком уровне.

Путь фигуриста в России – это долгие годы упорных тренировок, жёсткой конкуренции и постоянной работы над собой. Всё начинается в раннем детстве, когда родители приводят ребёнка в секцию, зачастую едва ли не с трёх-четырёх лет. Первые шаги на льду даются трудно, но если малыш проявляет природную гибкость, координацию и выносливость, его замечают тренеры.

Сначала – групповые занятия, затем, если ребёнок выделяется на фоне сверстников, индивидуальная работа с наставником. Успехи на детских соревнованиях открывают дорогу в специализированные спортивные школы, такие как ЦСКА, «Самбо-70», Академия Плющенко или Санкт-Петербургская школа фигурного катания. Здесь начинается настоящий спорт, где нагрузки становятся серьёзными, а требования к технике, артистизму и физической форме – предельно высокими.

Юный спортсмен проводит на льду по несколько часов в день, оттачивая прыжки, вращения и дорожки шагов. Помимо этого, обязательны хореография, силовая подготовка и работа с психологом. В российском фигурном катании конкуренция колоссальная, и даже в самых юных возрастных категориях пробиться наверх непросто.

Первые крупные старты – это юниорские первенства России, отбор на международные соревнования, включая этапы Гран-при среди юниоров. Здесь фигурист впервые сталкивается с мировыми соперниками, учится держать удар после неудач и доказывать своё право на лидерство. Одного таланта мало – нужно терпение, дисциплина и невероятная самоотдача.

После успешного юниорского этапа наступает самый сложный период – переход во взрослое катание. Многие срываются именно здесь, не выдерживая возросших нагрузок, новых требований судей и бешеной конкуренции.

Серьёзные испытания

Взрослый спорт требует другой силы, стабильности и психологической устойчивости. Тех, кто не сумел адаптироваться, постепенно вытесняют новые таланты. Остаются только те, кто смог совершенствовать технику, работать над сложнейшими прыжковыми каскадами и при этом сохранять артистизм, который делает программы не просто спортивными, а настоящими мини-спектаклями. Человек, прошедший этот путь, становится фигуристом мирового уровня, способным бороться за медали чемпионатов Европы, мира и, конечно, Олимпийских игр.

Но даже завоевание титулов – не конец карьеры, а лишь новый вызов. Фигурное катание не прощает слабости: стоит немного сбавить темп, и тебя тут же обходят молодые спортсмены, готовые рисковать и удивлять сложностью контента. Поэтому топовые фигуристы, такие как Пётр Гуменник, продолжают работать над собой, усложнять элементы, менять постановки и стремиться к идеалу. Ради этого они ежедневно выходят на лёд, несмотря на усталость, боль в мышцах и колоссальное давление ожиданий. Ведь в российском фигурном катании мало просто быть хорошим – здесь нужно быть лучшим.

Как выглядит год у спортсмена в этой дисциплине?

Год у фигуриста – это череда соревнований, тренировочных сборов и подготовки к новым стартам, где каждый этап имеет своё значение. Сезон начинается летом: спортсмены выходят на лёд после небольшого отдыха, возвращая прежнюю форму, нарабатывая выносливость и оттачивая программы, которые предстоит представить публике. В этот период много работы за кулисами. Так, постановщики шлифуют хореографию, тренеры следят за техникой, хореографы помогают найти нужные акценты, чтобы выступление выглядело цельным. Всё это проходит в условиях закрытых прокатов, где специалисты оценивают готовность атлетов к сезону и дают рекомендации по доработке программ.

Осень – начало официальных стартов: фигуристы выходят на этапы Гран-при, юниоры – на свои международные турниры. Важно не только продемонстрировать новые элементы, но и уложиться в судейские критерии, от которых зависит оценка. Постепенно катание становится увереннее, прибавляется сила в прыжках, программы начинают выглядеть цельными. Поздняя осень и начало зимы – кульминация первой половины сезона: национальные чемпионаты, которые определяют состав сборной на главные старты года. Здесь фигурист должен показать максимум. Если результат окажется недостаточно высоким, можно потерять шанс выступить на чемпионате Европы, мира или Олимпиаде.

Зима – напряжённый и эмоционально сложный период: лучшие спортсмены страны выходят на международный уровень, где соперничество становится жёстче, а давление – выше. Чемпионаты Европы и мира требуют безупречной подготовки: важно не только удержаться в лидерах, но и подтвердить право представлять страну. К этому времени форма должна быть пиковой: прыжки максимально стабильны, вращения чисты, компоненты доведены до совершенства. Всё внимание на результаты, ведь даже одно неудачное выступление может повлиять на дальнейшую карьеру.

Весна приносит завершающие старты: командные турниры, шоу-программы, выступления в показательном формате. Это время подведения итогов: спортсмены анализируют свои прокаты, обсуждают с тренерами стратегию на следующий год. Кто-то начинает подготовку к следующему сезону сразу, кто-то берёт небольшую паузу. Но ненадолго: вскоре вновь начнётся работа над новыми программами, и круговорот соревнований повторится.

Вопрос здоровья

Фигурное катание выглядит лёгким и грациозным, но за каждым прыжком, вращением и скольжением стоит огромная нагрузка на тело. Фигурист сталкивается с жестокой реальностью: лёд твёрд, а ошибки в приземлениях болезненны. Удары, падения, перегрузки – неизбежная часть спорта. Каждый день – это десятки прыжков, сотни повторений, постоянное напряжение мышц. Суставы работают на пределе. Колени испытывают колоссальную нагрузку, особенно при приземлениях с четверных. Даже малейший перекос может привести к растяжению, повреждению связок или хронической боли. Голеностопы страдают от резких поворотов, неудачных заходов, постоянного давления ботинка.

Спина тоже под ударом. Позвоночник ежедневно выдерживает удары об лёд, скручивания, высокие ускорения. Нижний отдел страдает от осевых нагрузок, грудной – от резких наклонов, шейный – от вращений. Долгие годы тренировок оставляют след: у многих фигуристов диагностируют протрузии, грыжи, хронические воспаления. Плечи тоже в зоне риска. Особенно у одиночников и парников. Выбросы в парном катании требуют сверхчеловеческой гибкости. Неверный хват, секундная заминка – и плечевой сустав может вылететь.

Руки и кисти тоже страдают. Частые падения заставляют инстинктивно выставлять ладони вперёд. Итог – ушибы, трещины, растяжения. Запястья не выдерживают давления. Но больше всего опасны травмы головы. Удары затылком о лёд могут привести к сотрясениям, потере сознания, долгим проблемам с координацией. Даже лёгкий удар может дать эффект через годы: головные боли, нарушения вестибулярного аппарата, хроническая усталость.

Психологическая нагрузка не меньше физической. Тело болит, но нужно выходить на лёд. Страх падения давит, но программа требует риска. Каждый старт – это проверка на прочность. Ошибка может стоить не только медали, но и карьеры. Фигуристы живут на грани возможностей, работая с болью, преодолевая страх и каждый день бросая вызов своему телу.

Почему спортсмены продолжают рисковать?

Фигурное катание – это не просто спорт, а особая вселенная, в которой живут те, кто не может безо льда. Здесь каждое утро начинается с борьбы: с усталостью, болью, страхами, но самое главное – с самим собой. Что заставляет фигуриста вставать раньше всех, выходить на холодную арену, терпеть бесконечные повторения элементов, несмотря на неудачи? Мотивация рождается из множества факторов: жажды победы, любви к искусству, стремления к идеалу, желания оставить след в истории.

Первое и самое очевидное – соревновательный дух. В фигурном катании конкуренция жестока: одно поколение сменяет другое с пугающей скоростью. Ты можешь быть лучшим сегодня, но завтра появится кто-то сильнее, техничнее, увереннее… Если хочешь оставаться на вершине, нельзя расслабляться ни на секунду. Для многих это и есть главный драйв – доказать, что они способны на большее, что их место среди сильнейших. Особенно, когда тебя уже начали списывать со счетов: такие моменты рождают особый огонь внутри.

Но фигурное катание – это не только медали, баллы, титулы. Это искусство. Для многих фигуристов важно не просто прыгнуть наивысший четверной или набрать рекордные компоненты, а создать нечто большее – программу, которая останется в сердцах зрителей. Когда музыка звучит, а тело движется в ритме с ней, когда каждый жест наполнен смыслом, а публика замирает. Это особенное чувство, сравнимое с полётом. Это и есть причина, почему многие остаются в спорте, даже если их карьера далека от чемпионских высот.

Есть ещё один мощный стимул – преодоление. Спортсмены живут ради момента, когда невозможное становится возможным. Когда элемент, который неделями не выходил, наконец-то получается. Когда ты падаешь сотни раз, но встаёшь и пробуешь снова. Когда побеждаешь собственный страх. В такие мгновения приходит настоящее счастье – не от наград, не от признания, а от осознания: «Я смог».

И, конечно, огромную роль играет поддержка. Иногда хватает одного слова тренера, чтобы поверить в себя. Иногда – взгляда родных, которые болеют за тебя на трибунах. Иногда – сообщений от зрителей, для которых твоё выступление стало вдохновением. В такие моменты фигурист понимает: всё это не зря. Потому что фигурное катание – это больше, чем спорт. Это жизнь.