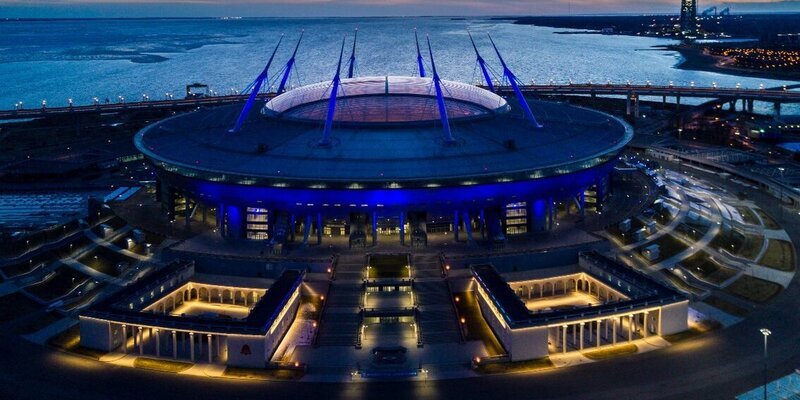

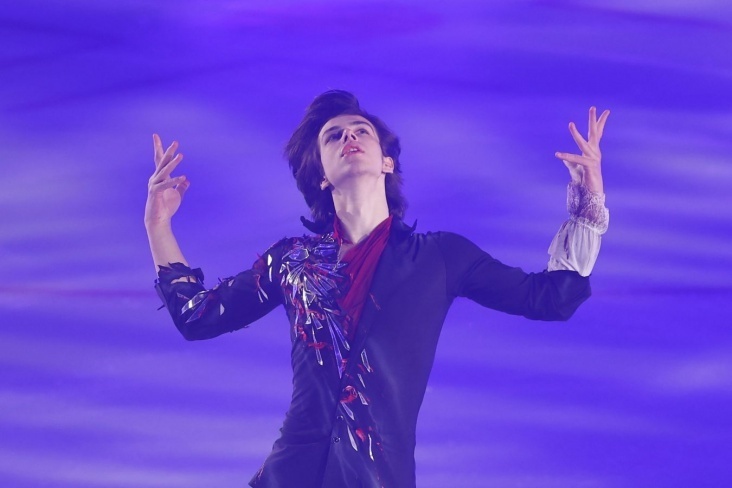

В матче против «Витязя» ярко проявил собственный талант Иван Демидов. Это интересный, во многом интригующий нападающий СКА, которому всего 19 лет. Однако это не помешало парню оформить первый хет-трик и оказаться на 2 месте среди бомбардиров команды. Стоит отметить, что парень уже попал в список самых молодых авторов хет-триков за всю историю КХЛ. Огромный потенциал отмечают как тренеры, так и эксперты. У Демидова – нестандартный стиль игры, уникальная техника и прекрасное понимание хоккея. С высокой вероятностью летом Демидов отправиться играть в НХЛ. Там его ждёт «Монреаль Канадиенс». А пока что он блистает в составе СКА.

Российские хоккеисты на протяжении десятилетий стремятся к выступлению в Национальной хоккейной лиге. НХЛ – это высший уровень мирового хоккея. Для многих возможность сюда попасть сама по себе крайне интригующая. Для молодых талантов переход в Северную Америку – шанс испытать собственные силы в условиях высокой конкуренции, получить новый опыт и раскрыть потенциал на максимум. Здесь важны техника и скорость принятия решений, физическая подготовка, умение действовать под давлением.

Играть в НХЛ – столкнуться с совершенно иным стилем хоккея. В лиге высокие скорости, жесткая борьба, и каждая деталь может решить исход матча. Российские игроки, привыкшие к тактическому и комбинационному хоккею, часто проходят сложный период адаптации. Однако те, кто сумел приспособиться, становятся звездами мирового уровня. Евгений Малкин, Александр Овечкин, Никита Кучеров – все они не просто закрепились в НХЛ. Они по праву смогли добиться статуса элитных игроков.

Не стоит забывать про финансы. НХЛ может предложить такие контракты, какие многие игроки просто нигде больше не получат. Плюс не стоит забывать о развитой системе бонусов и премий. Благодаря этому игроки смогут зарабатывать серьёзные суммы. И многие из них заключают рекламные контракты, монетизируют имена. Это позволяет им жить безбедно постоянно, ни о чём не переживать. У НХЛ – лучшая и продуманная система социальной защиты, медицинского сопровождения и не только. Для многих игроков такой фактор становится решающим.

С НХЛ можно выйти на совершенно другой уровень, стать историей. Победа в плей-офф НХЛ – вершина карьеры, доказательство, что игрок способен выдержать невероятную конкуренцию и показать лучшее в самых напряженных условиях.

Переезд за океан – это и вызов, и шанс. Хоккеисту приходится начинать с нуля: новая страна, другой язык, изменившийся стиль жизни. Но те, кто проходят этот путь, становятся лучше во всем как спортсмены, личности и профессионалы. НХЛ открывает двери для сильнейших.

Кто может пробиться сюда?

Отбор игроков в НХЛ – сложный и многогранный процесс, в котором принимают участие множество факторов, от физических и технических характеристик до психоэмоциональной устойчивости. Обычно игроков набирают в молодёжных лигах, в ВУЗах и в клубах низших профессиональных лиг (OHL, WHL и QMJHL). Ещё есть различные международные турниры. Каждый игрок, чтобы попасть в НХЛ, должен пройти через систему драфта: тот проводится ежегодно. Команды лиги получают возможность выбирать молодых хоккеистов в порядке, установленном на основании их итоговых позиций в прошлом сезоне.

Чтобы пройти отбор, игрок должен продемонстрировать выдающиеся способности в определённых аспектах игры. К ключевым критериям, по которым оцениваются кандидаты, относятся физические параметры: скорость, сила, выносливость и размер. Хоккеист должен быть в отличной физической форме, чтобы выдерживать нагрузки на протяжении длительного сезона, обладать хорошими игровыми навыками, такими как владение шайбой, точность передач и бросков. Нужно и хоккейное мышление – способность быстро принимать решения в условиях игры.

Однако успешное сочетание физических и технических качеств – не единственное, что учитывается при отборе. Существенным аспектом давно стала психологическая подготовленность атлета. Команды НХЛ ищут хоккеистов, которые не только умеют действовать под давлением, но и могут работать в команде, показывая лидерские качества на льду и в раздевалке. Важно, чтобы спортсмен был дисциплинированным, ответственным и обладал высоким уровнем мотивации, потому что конкуренция в НХЛ чрезвычайно высока, и только упорный труд и стремление к совершенству могут привести к успеху.

Если игрок претендует на место в НХЛ, ему нужно пройти проверки. Это всевозможные скаутские мероприятия и тренировки. Здесь игроков проверяют на тренировках и не только. Скаутам нужно следить за каждым движением, проводить анализ поведения на льду, оценивать совместимость хоккеиста с философией команды.

Не всё так просто

Иван Демидов – один из самых перспективных российских хоккеистов, и переход в НХЛ, похоже, лишь вопрос времени. Он уже был выбран клубом «Монреаль Канадиенс» под пятым номером драфта, что говорит о высокой оценке его таланта со стороны североамериканских специалистов. Однако торопиться с отъездом за океан ему, возможно, не стоит.

Демидов еще молод, и карьера только начинается. В текущем сезоне КХЛ он показывает отличные результаты в составе СКА, набрав 31 очко в 41 матче. Это впечатляющий показатель, но игра в НХЛ требует еще большей физической и тактической готовности. Здесь важны не только навыки, но и умение адаптироваться к высокому темпу, плотной борьбе и особенностям североамериканского хоккея, где силовая борьба играет ключевую роль.

Контракт с СКА может стать фактором, влияющим на время отъезда. Любой переход в НХЛ – это не только вопрос желания игрока, но и сложных переговоров с клубами, ведь у российских хоккеистов, особенно в топ-клубах КХЛ, часто есть обязательства перед своими командами. Поэтому отъезд зависит не только от его собственных амбиций, но и от договоренностей с руководством СКА.

Кроме того, мнение экспертов о его перспективах в НХЛ пока неоднозначное. Алексей Жамнов уверен, что Демидов заиграет в лучшей лиге мира, однако Никита Щитов отмечает, что многое зависит от того, в каких условиях он окажется в «Монреале». Если ему подберут сильных партнеров, то он сможет проявить себя, но если же адаптация пройдет тяжело, то есть риск не раскрыться сразу на высоком уровне.

Выступление в Национальной хоккейной лиге требует от спортсменов комплексной и тщательной подготовки, затрагивающей как физические, так и психологические аспекты. Ведь хоккей в НХЛ – это предельно высокоскоростная и интенсивная игра, ставящая перед игроками колоссальные нагрузки.

В физическом плане хоккеисты должны достигать поистине выдающейся формы. Взрывная скорость, маневренность, выносливость, сила – все эти качества оттачиваются в ходе многомесячных тренировок, включающих силовые занятия, отработку технических элементов и имитацию игровых эпизодов. Ни на секунду нельзя расслабляться, ведь малейшее снижение физической готовности тут же скажется на результатах.

Важна и психологическая устойчивость игроков, их способность выдерживать огромное давление и стрессовые нагрузки. Каждый матч в НХЛ – это накал страстей, невероятная концентрация и победный настрой. От хоккеистов требуется умение моментально переключаться между игровыми эпизодами, мгновенно анализировать ситуацию на льду и принимать правильные решения. Малейшая потеря концентрации может стоить команде важного очка или даже всей встречи.

Выступление в НХЛ означает постоянную публичность и пристальное внимание болельщиков, экспертов и средств массовой информации. Игрокам необходимо обладать особой закалкой, чтобы не теряться на людях, уверенно отвечать на вопросы журналистов и при этом сохранять эмоциональную стабильность. Ведь любая неудачная игра или неправильно сказанное слово тут же становятся предметом бурного обсуждения.

Смена географического местоположения, переезд на другой континент – серьезное испытание для спортсменов. Им предстоит пройти непростую процедуру акклиматизации, прежде чем полностью адаптироваться к новым условиям.

Климатические различия оказывают серьезное воздействие на организм. Спортсменам необходимо привыкнуть к колебаниям температурного режима, уровню влажности, продолжительности светового дня. Все это требует определенного времени и вызывает временные дискомфортные ощущения.

Кроме того, резкая смена часовых поясов становится серьезным испытанием для биологических ритмов. Спортсменам приходится перестраивать свой режим сна, тренировок и приема пищи. Несинхронность с привычным распорядком сказывается на общем самочувствии и работоспособности.

Сложно дается и адаптация к местной кухне и питьевой воде. Непривычные продукты и состав воды могут вызвать расстройство пищеварения и другие неприятные физиологические реакции, которые негативно влияют на спортивные результаты.

Помимо чисто физических моментов, спортсменам предстоит привыкать и к новым социокультурным условиям. Различия в языке, традициях, образе жизни требуют от них терпения, гибкости и готовности к постоянному обучению.

Адаптационный период зачастую сопровождается эмоциональным стрессом, вызванным разлукой с родными, друзьями привычной средой. Это может приводить к упадку настроения, ослаблению мотивации и снижению спортивной формы.